産後の生理はいつ戻る?再開時期・特徴・妊娠リスクと向き合うための基礎知識

PROFILE

1 産後の生理はいつ再開する?

2 産後の生理と母乳育児の関係

3 産後に生理再開が早い人と遅い人の傾向

4 産後の生理に起きやすい変化と注意点

5 授乳中でも妊娠する?産後の排卵と妊娠について

6 産後の生理トラブルで受診が必要なケースの目安

7 産後の体を整える生活習慣とセルフケアのポイント

産後の生理はいつ再開する?

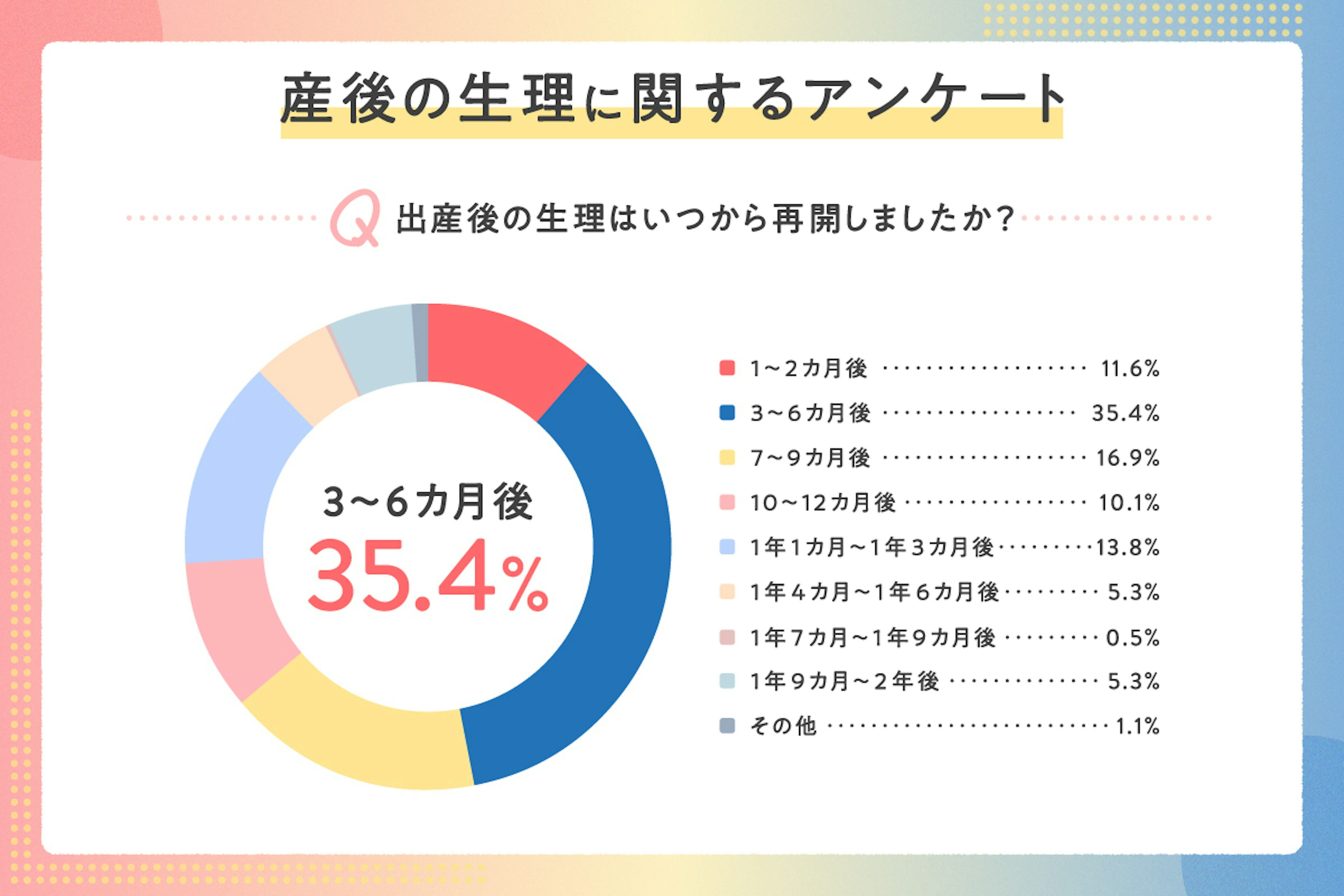

出産を終えた後、いつ生理が再開するのかというのは、多くの女性が疑問に思うことです。そこではなさく生命では、産後の生理に関するアンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに、産後の生理がいつ再開するのかを解説します。

3カ月~6カ月で再開する人が多い

189人の女性に、産後の生理に関するアンケート調査を実施したところ、最も多かったのが35.4%の「3~6カ月後」、次いで16.9%の「7~9カ月後」という結果でした。また、「1~2カ月後」に生理が再開したと回答した女性が11.6%おり、中には産後間もない段階で生理が再開する女性もいるということがわかりました。

1年以上来ない人は約25%

調査結果からは、産後3~9カ月後に生理が再開した女性が多い一方で、1年以上生理が再開しない女性がいるということもわかります。「1年1カ月~1年3カ月後」「1年4カ月~1年6カ月後」「1年7カ月~1年9カ月後」「1年9カ月後~2年後」で生理が再開した女性の割合は、24.4%でした。2年以上生理が来ず、婦人科を受診したという女性もいました。

【調査概要】 調査方法:インターネットアンケート 調査対象:出産経験のある女性 アンケート母数:189人 実施日:2024年9月23日~2024年10月7日 調査実施主体:I'm OK? Magazine 調査会社:はなさく生命保険株式会社 |

産後の生理と母乳育児の関係

産後に生理が来るタイミングには、個人差があり、母乳育児とも関係しています。それでは、産後の生理と母乳育児の関係性について詳しく見ていきましょう。

母乳育児の人は生理再開がゆっくりな傾向がある

出産後の育児方法には「母乳育児」「ミルク育児」「母乳とミルクを併用する混合育児」があります。なかでも、完全に母乳だけで育てている場合は、生理の再開がゆっくりになる傾向があります。

ただし、この傾向はすべての人に当てはまるわけではなく、生理の再開時期には個人差があるため、「早い」「遅い」で不安になる必要はありません。

生理のタイミングにとらわれすぎず、自分と赤ちゃんにとって無理のない育児方法を選ぶことが大切です。

授乳と生理の関係

前述したとおり、母乳育児をしていると、ミルク育児に比べて生理の再開が遅くなる傾向があります。その理由のひとつが「プロラクチン」というホルモンの働きです。

プロラクチンは、母乳を作るために分泌されるホルモンで、排卵を抑える作用があります。そのため、赤ちゃんが母乳を飲むと、脳からプロラクチンが出続けるため、生理の再開がゆっくりになる場合があるのです。

ただし、授乳の回数が減ってくるとプロラクチンの量も少なくなり、排卵が起こりやすくなって、生理が戻るタイミングも近づきます。

産後に生理再開が早い人と遅い人の傾向

産後の生理が再開するタイミングには、個人差があるとはいえ、生理再開が早い人と遅い人では、いくつかの共通した傾向があります。ここからは、産後の生理再開が早い人と遅い人の傾向を詳しく見ていきましょう。

生理再開が早い人の特徴

次のような特徴の人は、産後比較的早く生理が再開する傾向にあります。

● 赤ちゃんをミルク育児で育てている人

● もともと生理周期が規則的な人

● 疲れやストレスが少ない人

● ホルモンバランスが早く整う人 等

もともと生理周期が規則的な人は、産後もホルモンバランスが整いやすく、生理が再開する状態に早く戻りやすいと考えられています。

また、疲れやストレスは、ホルモンバランスの乱れにつながりかねません。疲れやストレスが少ない場合、ホルモンバランスが乱れにくく、産後も生理が再開しやすいでしょう。

生理再開が遅い人の特徴

生理再開が遅い人の特徴は、次のとおりです。

● 赤ちゃんを完全母乳で育てている人

● 十分な睡眠時間を確保できない人

● 疲れやストレスが多い人 等

生理再開のためには、ホルモンバランスを整えることが大切です。睡眠不足やストレス過多等、心身の負担が大きい状況が続いている場合、生理が再開するまでに時間がかかりやすくなります。

産後の生理に起きやすい変化と注意点

産後に再開した生理が、出産前とまったく同じとは限りません。周期や経血量、生理痛の強さ等に変化を感じる人も多くいます。

ここでは、よくある変化とその理由、注意しておきたいポイントについて解説します。

周期がバラバラ、生理が重くなった/軽くなったという変化はなぜ起きる?

産後の生理では、しばらくの間「周期が安定しない」「出血が多くて重く感じる」「逆に軽くなった」といった変化が見られることがあります。

こうした変化は、妊娠・出産で一度リセットされたホルモンバランスや子宮の状態が、徐々に元に戻る過程で起こるものです。

排卵のリズムが整うまでに時間がかかるため、最初の数回は不規則だったり、体調に左右されたりすることがあります。

ただし、極端に周期が乱れる、出血が続く、痛みが強いといった場合は、子宮のトラブルが隠れている可能性もあるため、婦人科で相談するのが安心です。

産後の経血量や期間の変化について

「生理の出血量が増えた」「生理がダラダラと長引く」と感じる人もいれば、「量が少なくなった」「期間が短くなった」と感じる人もいます。

これも、子宮の回復やホルモンの働きが関係しています。特に、出産後は黄体ホルモンの分泌が不十分なことがあり、最初の数回の生理は出血が多めだったり、逆に少なかったりと、ばらつきが出ることがあります。

一般的には、数回の生理を経て徐々に安定してくるケースが多いですが、量が極端に多い・少ない、または出血が長引く場合は、過多月経や子宮の異常が原因となっていることもあるため注意が必要です。

生理痛がひどくなったり軽くなったりするケースも

「出産後に生理痛が軽くなった」という人もいれば、「逆に痛みがひどくなった」と感じる人もいます。

これは、出産によって子宮口が広がり、経血の排出がスムーズになることで痛みが和らぐケースがある一方、ホルモンの乱れや体力の低下、ストレス等が影響して痛みが強く出る場合もあるからです。

いずれの場合も、日常生活に支障が出るほどの痛みがある場合は我慢せず、婦人科で相談することが大切です。

授乳中でも妊娠する?産後の排卵と妊娠について

出産後「まだ生理が来ていないから妊娠しない」と思っていたのに、予期せぬ妊娠に戸惑う方も少なくありません。

今回は、授乳中の排卵や妊娠の可能性、避妊について解説します。

生理が再開しなくても排卵は起きる

多くの方が「生理が来ないから排卵していない」と思いがちですが、実はそうではありません。

授乳中は「プロラクチン」というホルモンが多く分泌され、排卵を抑える働きがあります。しかし、完全に排卵が止まるわけではありません。

授乳中でも避妊は必要?

授乳中は妊娠しにくいとされることもありますが、それは「絶対に妊娠しない」という意味ではありません。特に、夜間の授乳が減ったり、赤ちゃんが離乳食を始めたりすると、プロラクチンの分泌量が減少し、排卵が再開しやすくなります。

そのため、たとえ授乳中であっても、妊娠を望んでいない場合は避妊が必要です。避妊法にはさまざまな種類があります。パートナーと相談したうえで、必要に応じて産婦人科で相談されることをおすすめします。

産後の生理と妊活・避妊の考え方

産後の生理の再開時期には個人差があります。早い方では産後1~2カ月で戻ることもありますし、授乳を続けている間は数カ月~1年以上生理がこないこともあります。

「次の子どものことを考えたい」と妊活を始める場合も、「しばらくは妊娠を控えたい」と思う場合も、まずは自分の体の状態を知ることが大切です。基礎体温をつけたり、排卵検査薬を使ったりすることで、排卵の有無をある程度把握できます。

また、授乳中でも使える避妊法や、ホルモンに負担の少ない妊活の進め方もあるので、不安な方は早めに医師に相談すると安心です。

産後の生理トラブルで受診が必要なケースの目安

産後の生理で受診を検討すべきサインについて紹介します。気になる症状があるときの目安として、参考にしてください。

出血が多すぎるときや止まらないとき

産後の生理が再開したものの、「出血量がとても多い」「何日も止まらない」と感じることがあります。

子宮が完全に回復するまでは、一時的に生理が不安定になることもありますが、以下のような場合は注意が必要です。

● ナプキンが1時間もたたずにいっぱいになる

● レバーのような大きな血の塊が何度も出る

● 出血が10日以上続いている

これらの症状があるときは、子宮内の異常やホルモンの乱れ、まれに感染症等が関係していることもあります。念のため医療機関を受診して、安心につなげるのがおすすめです。

3カ月以上生理がこない場合

産後の生理再開の時期には個人差があります。

授乳をしていない場合、2~3カ月ほどで生理が戻ることが多いとされています。授乳中の場合は、生理の再開が遅れることもありますが、6カ月〜1年を目安に少しずつ排卵や生理が戻るのが一般的です。

出産後、生理が再開してからしばらくは、生理の間隔が不安定になることがあります。しかし、生理が再開してから再度3カ月以上生理がないようであれば、一度婦人科を受診してみてください。

中見出し:生理再開後に強い腹痛や悪臭がある場合

生理が再開したものの、痛みや臭いが以前と明らかに違うと感じる場合にも注意が必要です。例えば、以下のような症状がある場合、子宮内での感染や炎症が起きている可能性も考えられます。

● 強い腹痛や腰痛が毎回ある

● 経血からツンとした異臭がする

● 発熱や倦怠(けんたい)感をともなう

特に悪臭や発熱をともなう場合は、子宮内膜炎等の疾患のサインの可能性もあるため、できるだけ早めに医療機関を受診することをおすすめします。

産後の体を整える生活習慣とセルフケアのポイント

出産という大きなライフイベントを経て、女性の体は心身ともに大きな変化を迎えます。

今回は、産後のホルモンバランスを整え、生理や体調を安定させるための生活習慣やセルフケアについて、無理なくできるポイントを中心に紹介します。

ホルモンバランスを整えるために意識したいこと

産後の女性の体は、ホルモンバランスの変化に大きく影響を受けています。特に、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が急激に変化するため、心や体が不安定になりやすい時期でもあります。

ホルモンバランスを整えるためにまず大切なのは、「食事」と「睡眠」です。

食事では、たんぱく質、鉄分、ビタミンB群等、女性ホルモンの分泌をサポートする栄養素を意識しましょう。特に授乳中は、母乳に栄養が取られるため、意識的な補給が必要です。

また、産後は赤ちゃんのお世話でまとまった睡眠がとれないこともありますが、短い時間でも深く休めるよう、寝る前にスマホを見ない、リラックスする音楽を聴く等の工夫もおすすめです。

ストレスが生理に与える影響

産後は生活が一変し、自分の時間が持てないなかで、知らず知らずのうちに、心にも体にもストレスが蓄積されていることがあります。

ストレスは自律神経やホルモン分泌に影響を与え、生理周期が乱れたり、排卵が止まってしまうこともあります。

意識的に「一人になれる時間」や「心が落ち着く習慣」を取り入れることが、セルフケアとしてとても大切です。

例えば、家族にお願いして1日15分だけ一人で散歩をする、好きなお茶をゆっくり飲む時間をつくるといった「ほんの少しの自分時間」が、想像以上に心を軽くしてくれます。

授乳期でもできる食事・運動・漢方のケア

授乳中は、食事や運動、漢方でのケアも可能です。

食事では、良質なたんぱく質(大豆製品、魚、卵等)や、鉄分(ひじき、赤身の肉、ほうれん草)、ビタミン類(緑黄色野菜、果物)を意識的に取り入れるのがおすすめです。

また、産後の回復に応じて、ストレッチや軽いウォーキングなど、血流を良くする動きを少しずつ取り入れると、自律神経やホルモン分泌を整える助けになります。

漢方でサポートするのも一つの方法です。漢方には、産後の不調に対応したものもあります。例えば「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」は、血行不良や冷え、ホルモンバランスの乱れによる不調に使われます。

ただし、体質によって合う漢方が異なるため、医師に相談して選ぶのが安心です。