更年期の頭痛がつらい!頭痛が起きる原因や対処法を徹底解説

PROFILE

1 更年期の症状で頭痛を感じる人は多い

2 更年期に多い頭痛の種類

3 更年期に頭痛が起きる原因

4 更年期に起きる頭痛への対処法

5 更年期の頭痛を和らげる生活習慣のコツ

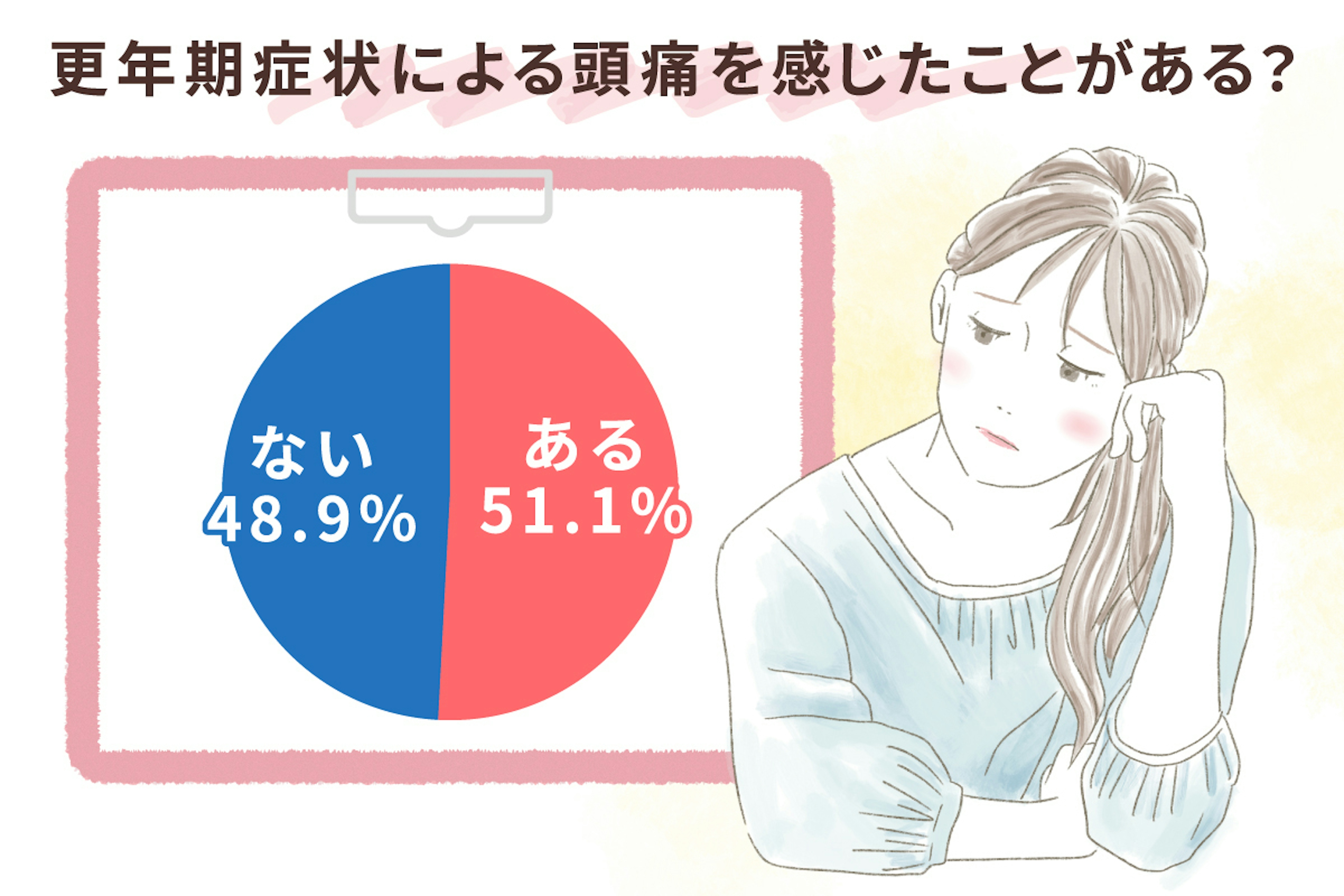

更年期の症状で頭痛を感じる人は多い

更年期にはさまざまな不調が現れますが、頭痛を感じる人も少なくありません。アンケート調査によると、約50%の人が更年期の症状として頭痛を経験しているようです。

この頭痛はホルモンバランスの変化や自律神経の乱れが原因とされ、症状が重い場合は日常生活に支障をきたすこともあるため、適切な対処が重要です。

【調査概要】 調査方法:インターネットアンケート 調査対象:更年期症状がある女性 アンケート母数:264人 実施日:2025年1月21日~2025年1月24日 調査実施主体:I'm OK? Magazine 調査会社:はなさく生命保険株式会社 |

更年期に多い頭痛の種類

頭痛には、一次性頭痛と二次性頭痛があります。

一次性頭痛は、脳・神経や血管の機能異常によって起こる頭痛で、「機能性頭痛」とも呼ばれます。二次性頭痛は、別の病気や体の状態が原因で発生する頭痛です。

更年期の頭痛の多くは一次性頭痛に分類されますが、強い痛みや症状が長引く場合は二次性頭痛の可能性もあるため、注意が必要です。

一次性頭痛

一次性頭痛には、片頭痛や緊張型頭痛、薬剤誘発性頭痛等があります。

片頭痛

片頭痛は、頭の片側または両側がズキンズキンと脈を打つように痛むのが特徴です。痛みとともに吐き気を感じることもあり、階段の昇り降り等の日常動作によって悪化しやすい傾向があります。

片頭痛は、更年期によるホルモンバランスの変化で起こります。症状が頻繁に起こる場合は、医師に相談しましょう。

緊張型頭痛

緊張型頭痛は、頭の両側もしくは全体に、圧迫感や締め付けられるような痛みを感じるのが特徴です。

ストレス、姿勢の悪さ、運動不足等が主な原因とされており、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用が影響することもあります。

一方で、ホルモンバランスの変化による自律神経の乱れが影響するケースもあるため、適度なストレッチやリラックスを心がけることが大切です。

薬剤誘発性頭痛

薬剤誘発性頭痛とは、鎮痛剤を過剰に使用することで引き起こされる頭痛です。鎮痛剤を頻繁に服用しているにもかかわらず頭痛が続く場合は、この頭痛の可能性があります。

薬剤誘発性頭痛は、鎮痛剤の使用を控えることで改善するケースが多いです。鎮痛剤を常用しているのに頭痛が続く場合は、一度医師に相談し、適切な対処を検討しましょう。

二次性頭痛

二次性頭痛は、何らかの病気が原因で引き起こされる頭痛です。例えば次のような原因があげられます。

● くも膜下出血

● 脳出血

● 脳梗塞

● 脳腫瘍 等

二次性頭痛は「急性頭痛」とも呼ばれ、脳や頭部に異常があることで発生します。そのため、突然激しい頭痛が起こった場合は、迷わず救急車を呼ぶことが重要です。頭を強く打ったり、脳の血管が破れたりすることで生じるため、放置すると命に関わる危険があります。

更年期に頭痛が起きる原因

更年期に頭痛が起きる原因には卵胞ホルモンの減少や、ストレス・精神的な負担、自律神経の乱れ等があげられます。

卵胞ホルモン(エストロゲン)の減少

年期に起こる片頭痛の主な原因は、卵胞ホルモン(エストロゲン)の減少です。

卵胞ホルモンは、妊娠や出産だけでなく、血管や筋肉、骨、さらには脳内の神経伝達物質のバランスを維持するうえでも重要な役割を果たしています。しかし、更年期になるとこのホルモンの分泌が減少し、さまざまな不調が現れやすくなります。

なお、閉経後は卵胞ホルモンの変動が落ち着くため、片頭痛の症状も次第に和らいでいくのが一般的です。

ストレス・精神的な負担

緊張型頭痛の原因の一つとして、ストレスや精神的な負担があげられます。

更年期はホルモンバランスの変化に伴い、体調の変化や気分の浮き沈みが起こりやすく、イライラや不安を感じることが増える傾向があります。こうした精神的な負担の蓄積が、頭痛を引き起こしやすくなる原因です。

自律神経の乱れ

女性ホルモンの分泌をコントロールする視床下部は、自律神経の調整にも関わる部位です。そのため、更年期やストレスによって視床下部の働きに変化が起こり、ホルモンバランスが乱れると自律神経にも影響が及びます。

自律神経のバランスが崩れることで、頭痛だけでなく、のぼせや火照り、不眠等の症状も起こりやすくなります。

更年期に起きる頭痛への対処法

ここでは、日常生活でできる頭痛の対処法を紹介します。

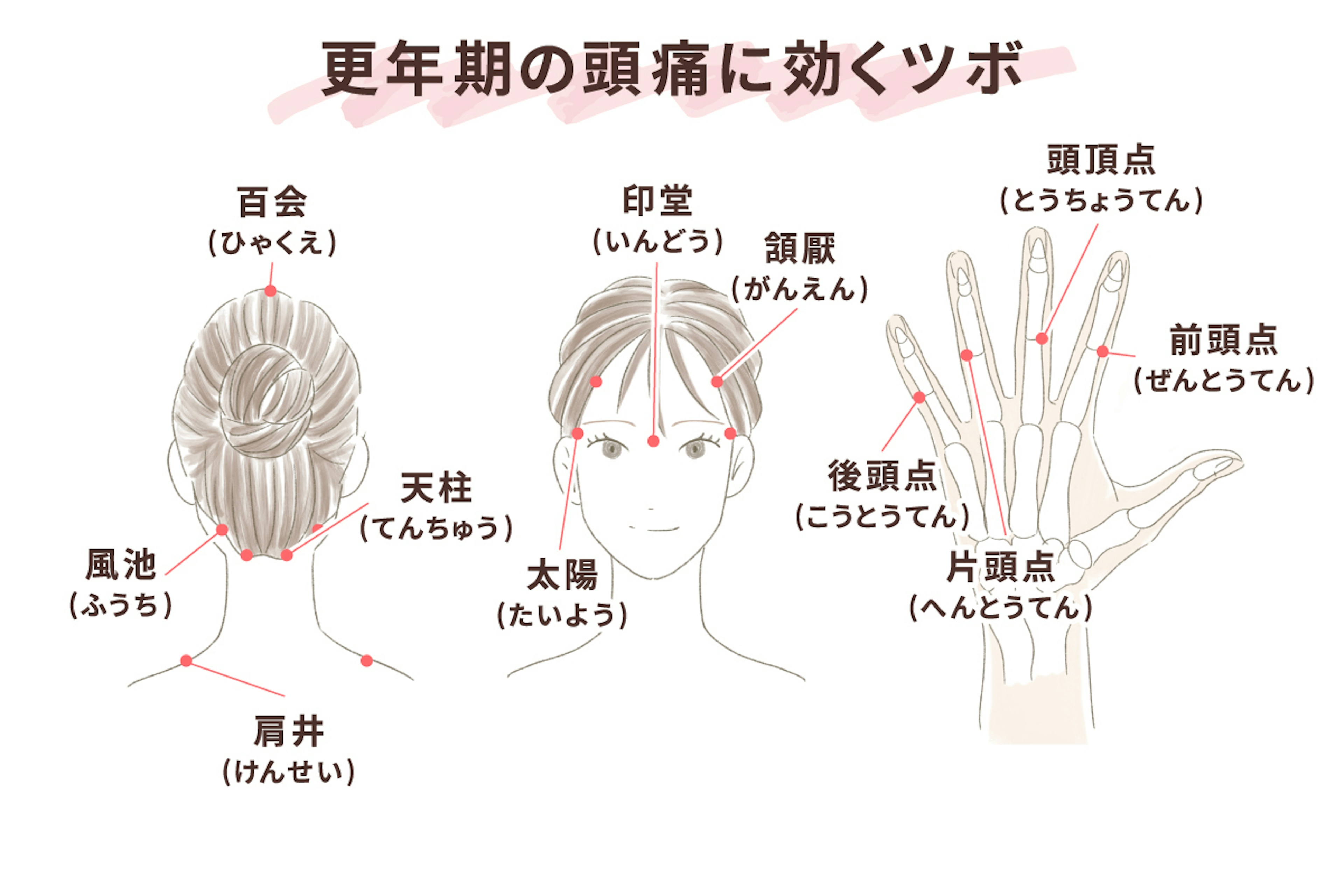

ツボを押す

頭痛を和らげるには、首や肩の筋肉をほぐすのも一つの方法です。

また、ツボを刺激するのも効果的だといわれています。頭痛に効果のあるツボの例は、次のとおりです。

場所 | |

百会(ひゃくえ) | 頭頂部で両耳と鼻の延長線が交わるところ |

風池(ふうち) | 耳の後ろの骨と後頭部のくぼみの中間 |

天柱(てんちゅう) | 後頭部の髪の生え際 |

肩井(けんせい) | 首の付け根と両肩の端を結ぶ線の中央 |

印堂(いんどう) | 眉間中央 |

太陽(たいよう) | こめかみの内側 |

頷厭(がんえん) | 額の角の髪の生え際から少し下がったところ |

また、手にあるツボを刺激するのもおすすめです。例えば、「前頭点」「頭頂点」「片頭点」「後頭点」といった頭に関連するツボを刺激することで、頭痛の緩和が期待できます。

サプリメントを飲む

食事だけで十分な栄養をとるのが難しい場合は、サプリメントを活用するのも良いでしょう。鉄分やビタミンB2、マグネシウム等を意識して補給するのがおすすめです。

更年期に入ると、エストロゲンの減少により疲労感や動悸(どうき)、めまい等の症状が現れやすくなります。さらに、鉄分が不足するとこれらの症状が悪化する可能性があるため、注意が必要です。

ビタミンB群は、冷え症や疲れ、肩こりや腰痛、めまい、生理痛、イライラ、無気力等の改善に効果的です。また、マグネシウムにはリラックス効果があり、睡眠の質を高めると考えられています。更年期に増えがちなストレスの緩和にも重要な栄養素です。

市販薬を服用する

痛みがつらいときは、市販薬を活用するのも一つの方法です。代表的な成分として、アセトアミノフェンやイブプロフェンがあり、これらには痛みを和らげる効果があります。

ただし、薬の服用は即効性がある一方で、長期間の使用により副作用や依存のリスクが高まる可能性があるため注意が必要です。継続的に服用する場合は、医師に相談することをおすすめします。

病院を受診する

頭痛が悪化したり、頻繁に起こったりする場合は、早めに病院を受診しましょう。

更年期の頭痛には、「当帰芍薬散」、「加味逍遥散」、「桂枝茯苓丸」をメインとして、「呉茱萸湯」などを併用することがあります。

激しい頭痛が続く、頭痛の頻度や強さが増している、または頭痛とともに神経症状が現れている場合は注意が必要です。何らかの病気が原因となっている可能性があるため、放置せず医療機関を受診しましょう。

更年期の頭痛を和らげる生活習慣のコツ

更年期の頭痛を和らげるためには、日常生活の中で生活習慣を見直すことが大切です。

適度な運動

軽い運動を取り入れることで血行が促進され、更年期の頭痛を和らげる効果が期待できます。特に、ストレッチやヨガ、ウォーキングなどは、体に負担をかけずに続けやすく、おすすめです。

また、運動はストレスの軽減にもつながります。ストレスは更年期の頭痛を悪化させる要因となるため、こまめに体を動かしてみましょう。

栄養バランスの整った食事

食事の内容を見直すことも、更年期の頭痛対策としておすすめです。例えば、タンパク質や鉄分をしっかり摂取する等、食事を見直してみましょう。

また、コーヒーや紅茶等に含まれるカフェインは、一時的に血管を収縮させるため、過剰に摂取すると頭痛を引き起こすおそれがあります。

カフェインの摂取量を減らし、代わりにハーブティーやノンカフェインの飲み物を取り入れると良いでしょう。

こまめな水分補給

更年期には、ホットフラッシュや寝汗等によって脱水症状が起こりやすくなります。水分不足は血液の循環を悪化させ、頭痛の原因となるため、注意が必要です。

特に朝起きたときや運動後は、水分が不足しがちなので、水分補給を心がけましょう。

そのほかには、外的刺激も要因になることがあります。外出先では、直射日光、寒暖差、乾燥、湿気、騒音等の環境に注意しましょう。