出産後の不安に寄り添う「産後ドゥーラ」を知っていますか?

1 産後ドゥーラとは?

2 利用料金と利用方法の一例

3 産後ドゥーラを利用した人の声

4 産後ドゥーラを利用する際の注意点

5 産後ドゥーラに関する疑問

6 産後のサポートとして知っておきたい「産後ドゥーラ」

産後ドゥーラとは?

「産後ドゥーラ」は、出産直後の母親に寄り添い、育児や家事全般をサポートする専門家です。アメリカで発祥したDoula(女性を援助する女性)という概念を基に、東京都の助産師である宗祥子さんが2012年に一般社団法人ドゥーラ協会を設立し、日本で初めて「産後ドゥーラ」という仕組みが誕生しました。

産後ドゥーラになるには民間の養成講座を受講して試験と面談に合格し、ドゥーラ協会から認定を受ける必要があります。資格取得後は個人事業主として活動し、好きな地域や時間帯でサービスを提供できます。一般社団法人ドゥーラ協会の認定ドゥーラは、1000名近くにのぼり、2025年の稼働者数は664名です。養成講座受講者の半数以上が40代、50代の女性であり、全体の40%以上が保育士等保育系資格の有資格者です。

自治体の支援や政府の取組

現在、産後ドゥーラのサポートを自治体の産後ケア事業に組み込む動きが広がっています。現在、東京都内の複数の市区(中野区、港区、新宿区、品川区など)や横浜市・川崎市、仙台市、京都市、福岡市、熊本市といった全国47の自治体で、公的な産後ケア事業の一環として産後ドゥーラによる訪問支援が受けられるようになっています。

自治体を通じて利用する場合は補助金が出るため、自己負担を抑えてサービスを受けられるメリットがあります。ただし産後ドゥーラの活動は首都圏の都市部に偏っていて、地方では産後ドゥーラ自体がまだ少ない状況です。実際、一般社団法人ドゥーラ協会の発表では、産後ドゥーラ有資格者の約78%が関東地方に集中しています。一方で、産後ドゥーラの地方での確保・育成は今後の課題であり、自治体による研修費補助などの取り組みも始まっています。

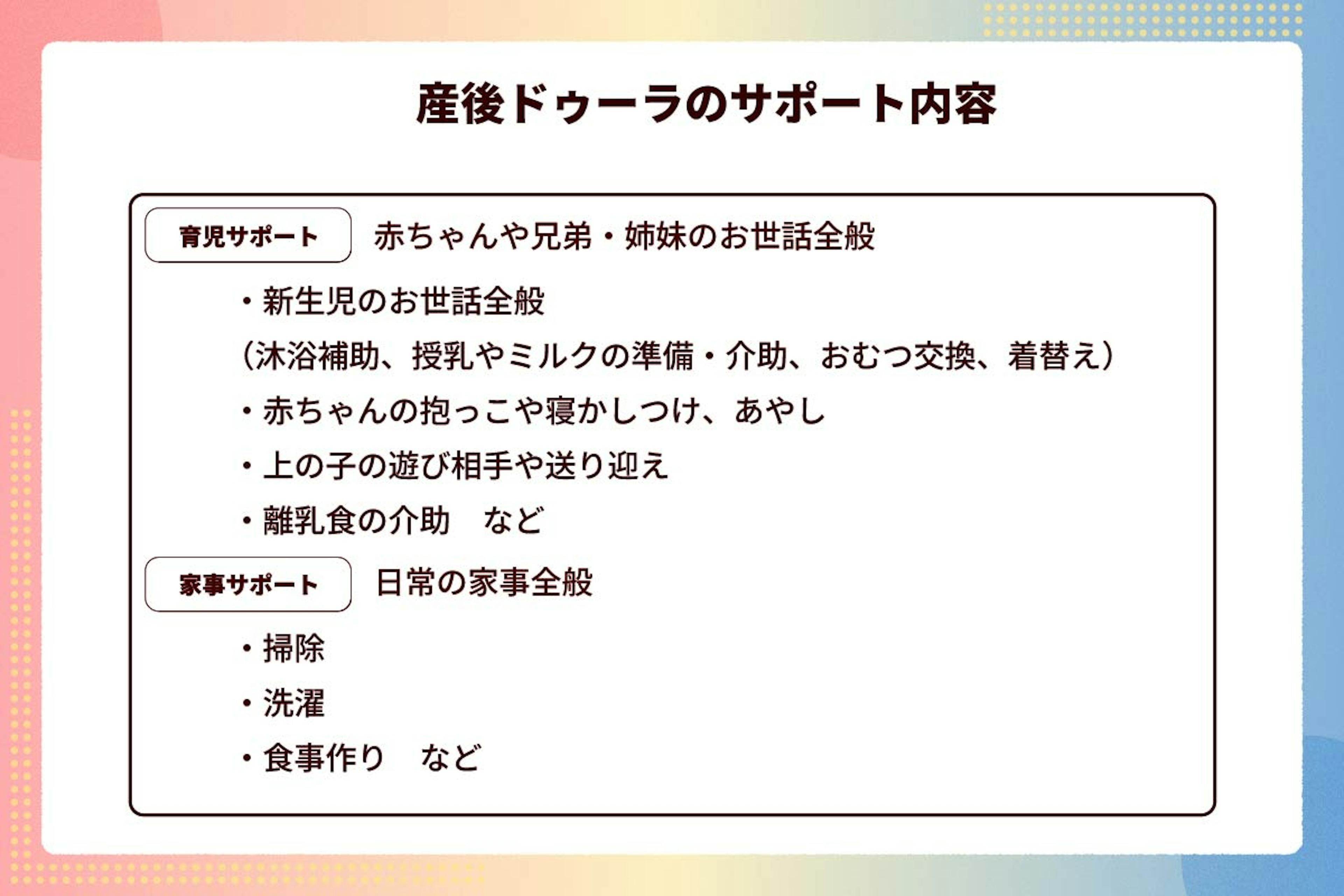

産後ドゥーラにお願いできるサポート内容

産後ドゥーラは主に訪問型で家庭を訪れ、赤ちゃんとお母さんを始め、家族の支援をする役割です。具体的にどんなサポートが受けられるのか、その一例を紹介します。

育児サポートでは、母親や父親への育児アドバイスも行い、必要に応じて抱っこひもの使い方などを指導してくれるドゥーラもいます。

家事サポートでは、栄養バランスを考えた食事作りや、作り置きの対応も可能。料理だけでなく、買い物代行、ゴミ出し、部屋の片付け、トイレや食器の洗浄、哺乳瓶の消毒まで、家庭のニーズに応じた家事をサポートしてくれます。

さらに、産後のお母さん本人へのケアもドゥーラの重要な役割です。産後ドゥーラは話し相手となってメンタル面のサポートをしたり、必要に応じて簡単なマッサージや授乳の補助なども行います。助産師資格を持つドゥーラであれば母乳ケア(乳房マッサージ)や育児相談に専門的に応じてもらえる場合もあります。対応内容はそれぞれのドゥーラによって異なりますが、事前に確認可能なのでニーズとのすり合わせをした上で依頼することができます。

育児の助けとなるベビーシッターや、家事のサポートを依頼する家事代行とは違い、総合的に依頼できるのが特徴です。まさに「母親のための産後ケアのプロ」として、母親が安心して休息・回復できるよう伴走してくれる存在といえるでしょう。

利用料金と利用方法の一例

産後ドゥーラの利用料金や申し込み方法について、具体的な一例を紹介します。料金相場は地域や依頼内容、ドゥーラの資格によっても変わるため、ここでは自治体の助成を利用したケースと、実際の申し込み方法の例を見てみましょう。

利用料金の一例

例えば東京都港区では、個人で産後ドゥーラを利用しようとすると、1時間当たり約3,000円以上の費用がかかります。港区の産前産後家事・育児支援サービスを利用すれば、2時間当たり2,000円で利用することができます。

港区のように料金が決まっているケースもあれば、利用料金の一部が補助されるケースなど、助成の詳細は地域によって異なります。また、家事支援を依頼できる期間や育児支援を依頼できる期間、利用時間の上限などにも細かなきまりがあるため、対象となる地域でのサポート内容をしっかり確認してください。

利用方法の一例

産後ドゥーラを利用したい場合、以下のような方法で申し込み・検索が可能です。

ドゥーラ協会の公式サイトから探す: ドゥーラ協会の「産後ドゥーラを探す」ページでは、居住地域や希望する支援内容に合った認定産後ドゥーラを検索できます。自治体の助成が使えるドゥーラかどうかで絞り込むことも可能です。また、協会サイトには各自治体の産後ケア事業情報(利用券が使える地域など)も掲載されています。

民間のマッチングサービスを利用: ベビーシッター仲介などを行っている民間のマッチングサイトでも、産後ドゥーラのカテゴリーからサポーターを探すことができます。民間サービスはレビューや料金比較もしやすい利点があります。

自治体の窓口やリストから申し込む: 自治体の産後ケア事業として産後ドゥーラ利用を希望する場合、子育て支援課や保健センターに申請します。自治体によっては、提携する産後ドゥーラの一覧や利用手順をホームページ上で公開しているところもあります。産後ケア事業の担当窓口に相談すれば、利用券の交付やドゥーラとのマッチングをサポートしてもらえるケースがあります。

産後ドゥーラを利用した人の声

実際に産後ドゥーラを利用した人の声を見てみましょう。

産後ドゥーラを利用する際の注意点

産後ドゥーラを利用する際に理解しておきたい注意点やポイントを紹介します。

自治体の助成条件の違い

産後ドゥーラのサポート費用に対する助成制度は自治体ごとに対象者や補助額、利用できる期間・時間が異なります。例えば、「母親が不在の時の利用は助成対象外」など自治体によって細かな条件設定があることも。中には産後だけでなく妊娠中から利用できる自治体もあります。必ず居住地の自治体の産後ケア事業内容を確認し、助成の対象や条件をチェックしましょう。

早めの予約・計画が推奨される

人気の産後ドゥーラは予約が埋まりやすく、希望の日程でお願いできない場合もあります。また、一部の自治体では妊娠中に申請が必要なケースもあるため、出産前から産後ケアの計画を立て、産後ドゥーラを利用する可能性があれば早めに連絡・予約しておくと安心です。

対応内容の個人差

産後ドゥーラは全員が同じサービス内容を提供できるわけではありません。それぞれが個人事業主として活動しているため、対応可能な家事・育児の範囲や得意分野、サービス提供時間帯や料金設定がドゥーラごとに異なります。公式サイトのプロフィールや事前の打ち合わせで、「料理はどこまで対応可能か」「ペットの世話はOKか」など、気になる点を確認して自分に合ったドゥーラを選ぶと良いでしょう。

産後ドゥーラに関する疑問

産後ドゥーラに関するよくある疑問をまとめました。

Q:産後ドゥーラに依頼できる期間はいつからいつまでですか?

妊娠中から産後1年半が目安です。ただし、行政の助成対象となる期間は出産後や産後1年以内と制限がある場合があるので、助成を利用する予定であれば助成条件を確認してください。

Q:産後ドゥーラに料理を依頼する場合、食材の準備はどうするの?

家にある食材で調理をしてもらう場合と、予算と料理のリクエストなどを伝えて買い物から依頼する場合があります。ドゥーラの対応可能内容にもよるので、事前に相談してみてください。

Q:産後ドゥーラの資格はどうやって取れるの?

ドゥーラ協会と(株)ドゥーラサポートで実施している産後ドゥーラ養成講座を受講し、試験と面接に合格すると産後ドゥーラの認定を受けることができます。25歳以上の女性、という条件はありますが、保有している資格や子育て経験の有無などに制限はありません。

産後のサポートとして知っておきたい「産後ドゥーラ」

産後ドゥーラは、まだ一般にはあまり知られていない存在です。特に地方では産後ドゥーラ自体が不足していることもあり、「そんなサービスがあるなんて知らなかった」という声も少なくありません。実際、ニッセイ基礎研究所の2025年のリサーチでは20〜30代女性の約45.5%が行政による産後ケア事業の存在自体を「知らない」と回答しています。

まずはお住まいの自治体が行っている産後ケア事業の内容を確認し、その中に産後ドゥーラの派遣サービスや補助制度がないかチェックしてみましょう。そして必要であれば、産後ドゥーラの利用を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。