平均的な生理の周期や期間が知りたい!受診の目安や体に与える影響は?

PROFILE

1 生理周期の数え方や日数について

2 生理周期とホルモンの仕組み

3 生理周期が乱れる原因

4 生理周期に異常を感じたときの対処法

5 生理周期に関するよくある質問

6 正常な生理の期間

7 生理の期間をもとに受診すべきケース

8 生理不順は医療機関で治療可能

9 【医師に質問!】生理期間についての疑問

10 生理期間や周期が不規則だと不妊になりやすい?

生理周期の数え方や日数について

生理周期は、生理が始まった日を1日目として、次の生理が始まる前日までの日数を数えて求めます。1月1日に生理が始まり、1月30日に次の生理が始まった場合は、生理周期は29日です。そして、1月30日を1日目として新たに生理周期を数えます。

この日数を少なくとも3回分集めて平均値を求め、自分の生理周期を把握します。

生理周期の日数

生理が始まった日を1日目として、次の生理が始まる前日まで加算して出た日数が生理周期です。標準的な日数は25~38日とされており、24日以下の場合は通常よりも短く、39日以上は長いといえます。

標準周期(25〜38日)

生理周期は25〜38日が標準的な日数です。多少増減して、毎月同じ日数にならなくても問題はありません。

また、生理周期は10~20代は長くなり、30~40代は短くなる傾向がありますが、25~38日の範囲内であれば標準的な状態でしょう。

参考:厚生労働省「女性のライフサイクルと健康」

▼平均的な生理周期については、こちらの記事で詳しく解説しています。

平均的な生理周期とは?妊娠しやすい体づくりや生理不順の悩みを解消しよう

周期が短い(24日以下)

生理周期が24日以下である場合を、頻発月経と呼びます。

頻発月経には「無排卵性」と「排卵性」があります。無排卵性の頻発月経は少ない出血が10日くらい長引く特徴があり、体が未発達な思春期や、卵巣機能が低下する更年期に起こりやすい症状です。積極的な治療をせずに様子をみることもありますが、妊娠を望む場合は排卵を促す投薬治療が必要となるでしょう。

また、排卵性の頻発月経には、卵子を囲む組織の発育の進み過ぎが原因で起こる「卵胞期短縮性」と、排卵後の組織の機能不全が原因で起こる「黄体期短縮性」があります。それぞれ年齢、生理痛や貧血の有無、妊娠希望の有無等を考慮して、状況に応じた治療がおこなわれます。

周期が長い(39日以上)

生理周期が39日以上である場合は、稀発月経と呼ばれます。生理が開始してから排卵までの期間が長いことが原因の「遅延排卵」や、「無排卵」等によって起こる症状です。

生理周期が長くても、排卵が起きていれば問題ない場合もありますが、卵胞の未発達やホルモンの分泌障害で排卵がない場合は治療が必要です。妊娠を望む場合は卵巣を刺激する薬を用いて排卵を促し、妊娠を望まない場合はホルモン剤の服用で子宮内膜を規則正しく周期的に変化させて、生理周期を正常な範囲に整えます。

周期不安定

24日周期の次は40日周期のように、生理周期が短くなったり長くなったりと安定せずにバラバラになる場合もあります。

一番短い周期と長い周期の差が6日以内の場合は正常範囲のズレといえますが、7日以上ある場合は「不整周期月経」です。ホルモン分泌のバランスが乱れやすい思春期や更年期等に多く、次の生理がいつ起きるのか予測できない状態です。

毎回排卵があれば問題のない場合もありますが、卵巣や子宮の疾患が原因で起こることもあるため、注意が必要です。

▼生理不順については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。

生理不順について基本から解説!検査を受けて病気を治療しよう

生理周期とホルモンの仕組み

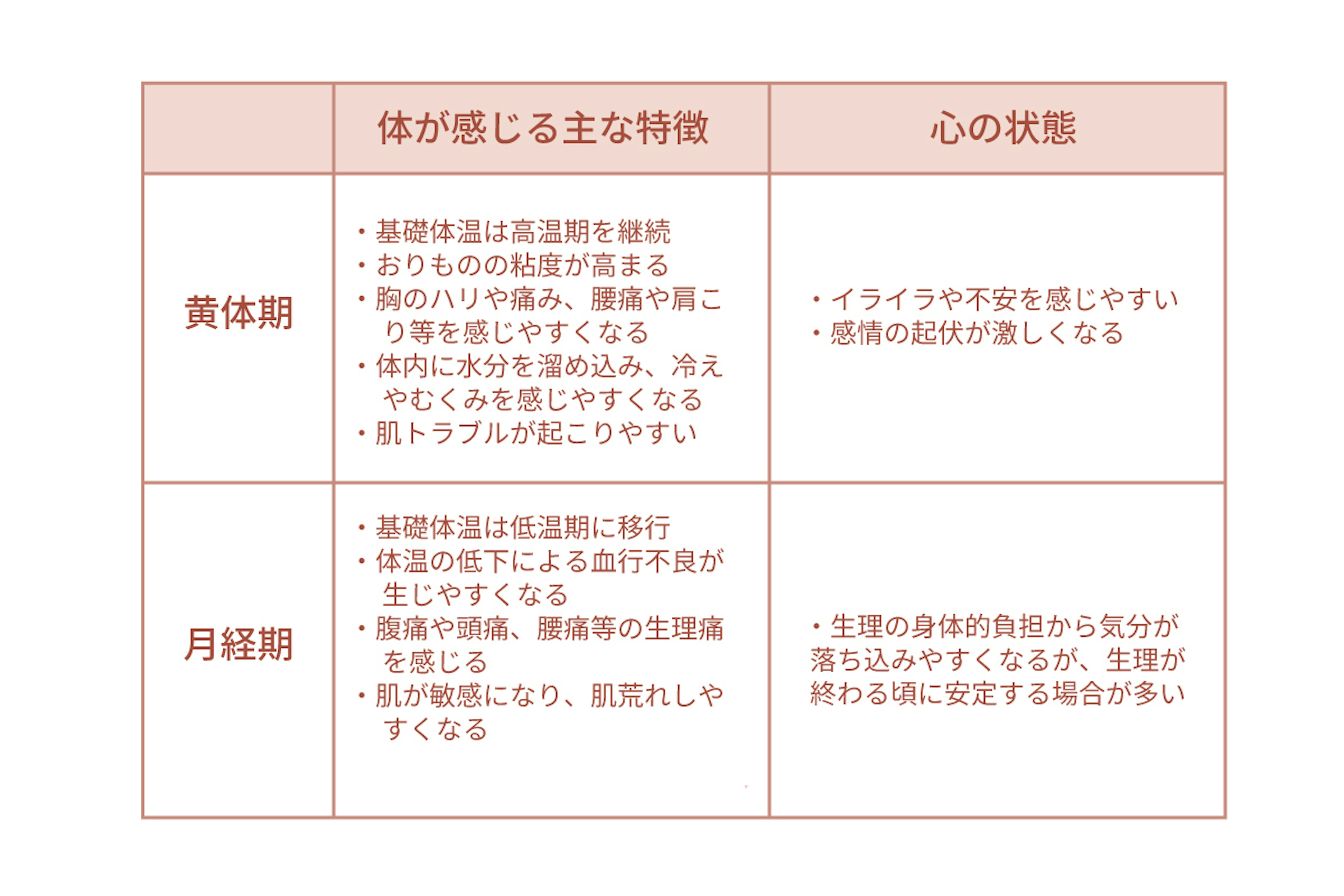

排卵から生理が起きるまでの卵巣や子宮等の状態は、卵胞期・排卵期・黄体期・月経期と4つの期間に分類されます。それぞれを体や心の状態とあわせて、詳しくみていきましょう。

生理周期が乱れる原因

生理周期の乱れは、精神的なストレスや過度な体への負担等が原因で起こります。そのほか、体の各器官に潜む病気が原因の場合もあります。

ストレスが溜まっている

仕事や人間関係の悩みなど、強いストレスを感じていると、生理が遅れたり止まったりすることがあります。さらに、引っ越しや転職などの生活環境の変化も、自分では気づかないうちにストレスの原因になっていることがあります。

生理は、脳にある「視床下部」や「下垂体」から分泌されるホルモンによってコントロールされ、そのホルモンの働きで卵巣が反応し、起こります。

しかし、視床下部はストレスの影響をとても受けやすい場所。精神的なストレスがかかると、視床下部の働きが乱れ、ホルモンがうまく分泌されなくなります。その結果、脳から卵巣への指令が届きにくくなり、生理周期が乱れる原因となるのです。

体に負担のかかる行動をしている

無理なダイエットやハードな運動、連日の残業や慢性的な睡眠不足等は、体に大きな負担となり、生理周期を乱す原因になります。

体は通常とは異なる大きな負担を感じると、生きるために重要な器官の働きを優先させて、できるだけ負荷を減らそうとします。生殖機能の働きは後回しにされやすく、卵巣の機能が低下すると、生理周期は不規則となるのです。

また、体重減少で生理が止まるケースもあります。急激な体重の減少で体が負担を感じると、脳の視床下部の働きが低下し、卵巣への指令がスムーズに伝わらずに排卵が起こらなくなります。

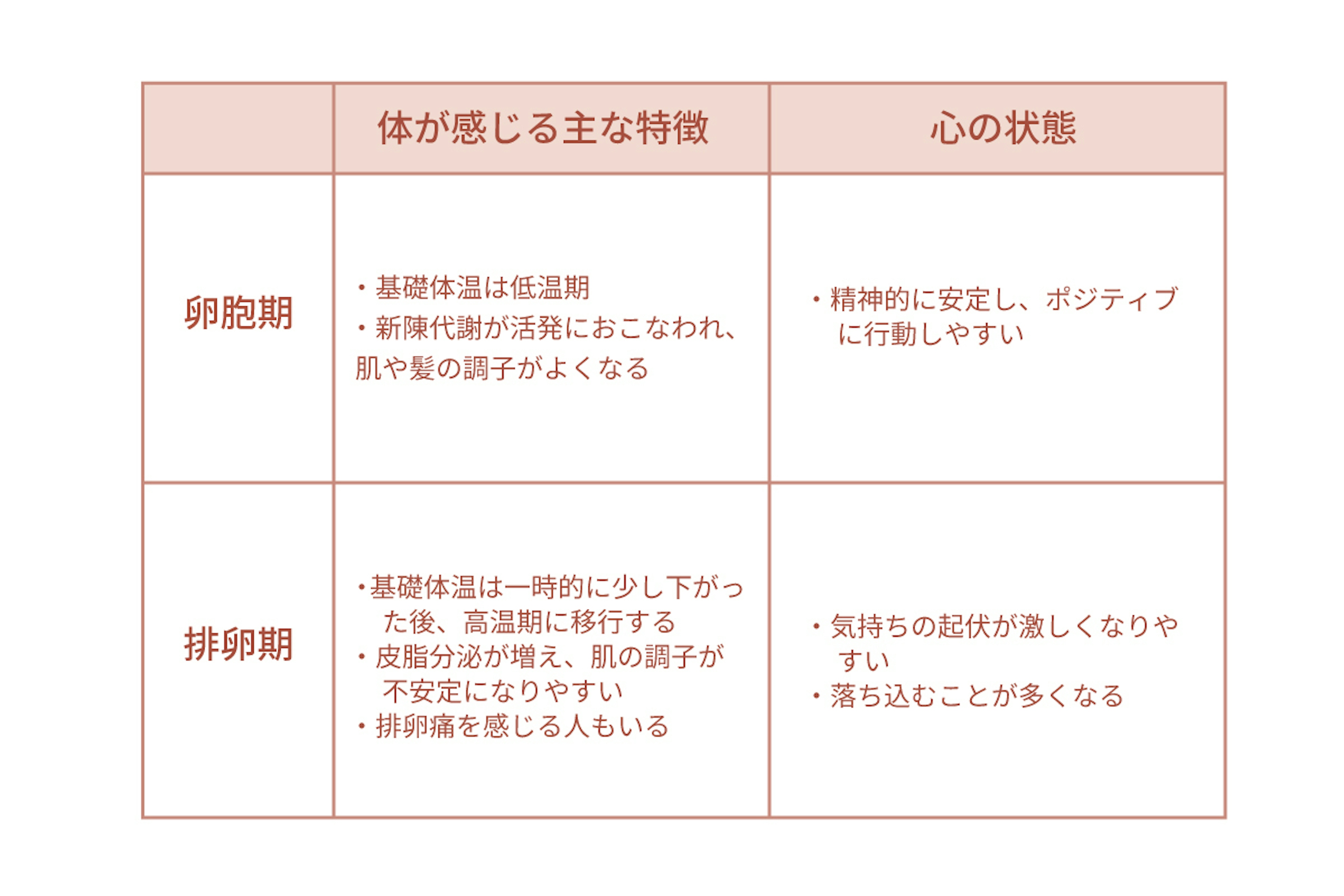

病気が隠れている

生理周期の乱れは、次のような子宮や膣、脳等の病気が原因で起こっている可能性もあります。

これらは、生理周期の乱れから見つかるケースのある病気です。また、不正出血か生理か判断できないような出血がある場合も、医療機関で医師の診察が必要です。

生理周期に異常を感じたときの対処法

生理周期の乱れを整えるには、ストレスの軽減や規則正しい生活が重要なポイントです。ただし、病気が原因の可能性もあるため、異常がある場合は医療機関の受診を検討しましょう。

ストレスの軽減に努める

できるだけストレスを減らす工夫をしましょう。ここでは、ストレスの軽減に役立つ行動の例を挙げていきます。

● 散歩やストレッチ等の軽い運動をする

● 好物を食べる

● 親しい人と会話する

● 映画鑑賞や読書等で感情を刺激する

● 料理やお菓子作り等、普段から興味があることを楽しむ

● 手芸や園芸等、単調な作業の繰り返しをする

● アロマや音楽鑑賞等で、五感を刺激する 等

効果的にストレスを軽減するには、「楽しい」や「心地よい」と感じる行動を、一定時間続けることがポイントです。忙しい中でも快適に過ごせる時間を作り、十分に心や体を休めましょう。

規則正しい生活を心がける

栄養バランスの良い食事や十分な睡眠を心がけ、規則正しい生活を送ると、体調が整って生理周期の乱れが改善しやすくなります。

栄養バランスの良い食事をとるポイントは、主食・主菜・副菜の3つを揃えて食べることです。

主食:ご飯・パン・麺類等、主にエネルギーとなるもの

主菜:肉・魚・卵・大豆製品等、主にタンパク質を多く含むもの

副菜:野菜・きのこ・海藻等、ビタミンやミネラル、食物繊維を多く含むもの

主食・主菜・副菜の3つのうち、どれか一つを食べ過ぎた日や、バランス良く食べられなかった日があった際は、翌日の食事で調整しても良いでしょう。

睡眠時間は、個人差はありますが6~8時間を目安にしましょう。ただし、睡眠は量と質のバランスが重要です。睡眠時間は足りているはずなのに、昼間に強い眠気を感じる場合や、起きたときにスッキリしない場合は、睡眠の質に問題があるかもしれません。

▼生理痛改善に効果的な温活レシピはこちら!

生理痛改善には食事が重要!15分でできるワンパン温活レシピ

適正体重をキープする

太り過ぎや痩せ過ぎは、生理周期が乱れる原因になります。自分の適正体重を把握して、できるだけ維持することが重要です。

適正体重は、身長を用いて次の計算式で算出します。

【適正体重=身長(メートル)×身長(メートル)×22】

また、現在の身長と体重から体格指数(BMI値)を算出すると、オーバーウェイトやアンダーウェイトの度合いが分かりやすくなります。

【BMI値=体重(キログラム)÷(身長(メートル)×身長(メートル))】

BMI値は22前後が理想的です。18.5未満や25以上の場合は適正体重を目指して、運動や食事等の見直しをしましょう。

ただし、体重の急激な増減は逆効果です。3~6カ月の間で、もとの体重から15~20%以上の増加は、稀発月経や無月経を誘発します。また、5キロまたは10%以上の減少は、体重減少性無月経を招きやすいので注意しましょう。

参考:日本医師会「適正体重」

一般社団法人 町田市医師会「月経と体重について」

医療法人社団 冬城産婦人科医院「肥満と月経不順との密接な関連」

▼生理痛やPMS改善に効果的な骨盤矯正トレーニングの方法を確認してみましょう。

今すぐ挑戦!PMS対策におすすめの骨盤矯正トレーニング3選

医療機関を受診する

生理周期に次のような異常がみられる場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

● 生理周期が24日以下の場合

● 生理周期が39日以上の場合

● 妊娠していないのに、3カ月以上生理がこない場合

生理周期は人それぞれで個人差がありますが、標準の範囲より短くても長くても病気が潜んでいる可能性があるため注意が必要です。

また、薬剤の影響で生理周期が乱れることがあります。医師から処方されている薬がある場合は、添付文書をみて副作用に月経不順・無月経など当てはまる項目がないか確認してください。もし該当するのであれば、処方している医師に薬剤の変更などを相談しましょう。

生理周期に関するよくある質問

ここでは、生理周期についてよくある質問にこたえていきます。

生理周期が人によって違う理由は?

生理周期は、ホルモン分泌のバランスや年齢等で個人差が出るものです。一般的に20~30代は安定しやすい時期ですが、結婚や妊娠等ライフステージの変化でホルモン分泌のバランスが影響を受け、生理周期を変動させる場合もあります。

また、生理期間(出血している期間)にも個人差があります。子宮の位置や大きさ、子宮を収縮する力等が人によってそれぞれ異なり、経血の排出ペースに個人差が生じて、生理周期に影響を与えることもあるでしょう。

生理が遅れていると判断される日数は?

把握している生理周期から予測した予定日を、1週間以上過ぎても生理が起こらない場合は、遅れていると判断できます。原因を探って適切に対処し、正常な周期に戻すようにしましょう。

▼生理がこない原因はこちらの記事でも詳しく解説しています。

生理がこない原因はなにか?妊娠以外の可能性や対処法まで徹底解説

生理がこないのは妊娠の兆候?正常な生理周期や妊娠以外の理由を解説

正常な生理の期間

ここからは、生理期間に関する説明です。生理期間というのは、生理時に出血がある日数のことです。自分の健康状態を把握するために、正常な生理期間がどのくらいかを確認しておきましょう。

正常な生理の期間は5~7日間

一般的に、正常な生理期間は5~7日間です。ただし、生理期間には生理周期と同様に個人差があります。毎回の生理期間が5~7日程度であれば、正常なので心配することはありません。

一方で、生理期間が正常範囲から外れている場合、過長月経や過短月経を引き起こしている可能性があるので注意が必要です。過長月経や過短月経については、「生理の期間をもとに受診すべきケース」で詳しく解説します。

※参考:ソフィ

排卵が起きていれば大きな心配はない

上記で解説したとおり、生理期間は心身の状態によって変動します。生理期間が多少変動しても、毎回排卵が起きていればそれほど心配することはありません。排卵が正常に起きているかを確認する際には、基礎体温が役立ちます。

基礎体温は生理がはじまると下がり、約2週間の低温期が続きます。排卵が起こると体温が上がり、次の生理までの約2週間は高温期の状態が続くのが一般的です。生理期間が正常範囲から外れており、排卵が起きているか気になる場合は、基礎体温を測ってみましょう。

生理の期間をもとに受診すべきケース

自分の健康状態を把握するためには、生理周期や生理期間が一つの基準になります。生理期間は心身の状態がホルモンバランスに影響するため、多少の変動は珍しいことではありません。ただし、状況によっては医療機関を受診したほうが良いケースもあります。

生理期間が短い/長い

正常な生理期間から大きく外れている場合、過短月経や過長月経を引き起こしている可能性があります。過短月経とは生理期間が正常よりも短く、2日以内で終わってしまう状態を指します。一方の過長月経は、生理期間が8日以上続く状態を指します。ホルモン分泌量や卵巣、子宮に異常がある可能性もあるため、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

▼生理が長い場合や短い場合の原因などはこちらの記事でも詳しく説明しています。

生理の期間が長いのは過長月経?平均的な日数や受診目安を知ろう

生理の周期や期間が短いのはなぜ?原因と対処法を解説

排卵が起きていない

生理がきても、必ず排卵が起きているとは限りません。脳の視床下部や下垂体から分泌されるホルモンに何らかの異常が起きている場合、生理のような出血があるものの、排卵が起きない状態になります。

これは、無排卵月経と呼ばれる状態です。無排卵月経は、ストレス等で突発的に起こりやすいものですが、数カ月続く場合は、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や高プロラクチン血症、甲状腺機能低下症といった疾患が隠れている可能性もあります。放置すると子宮体がんや不妊などにつながるリスクもあるため、早めに医療機関を受診しましょう。

生理不順は医療機関で治療可能

正常な生理周期は、25~38日です。生理が24日以下でくる、または39日以上こない場合、生理不順が疑われます。放置すると子宮体がんや不妊につながるおそれがあります。ただし、生理不順は医療機関で治療することが可能です。生理不順が気になるときには、医療機関を受診してみましょう。

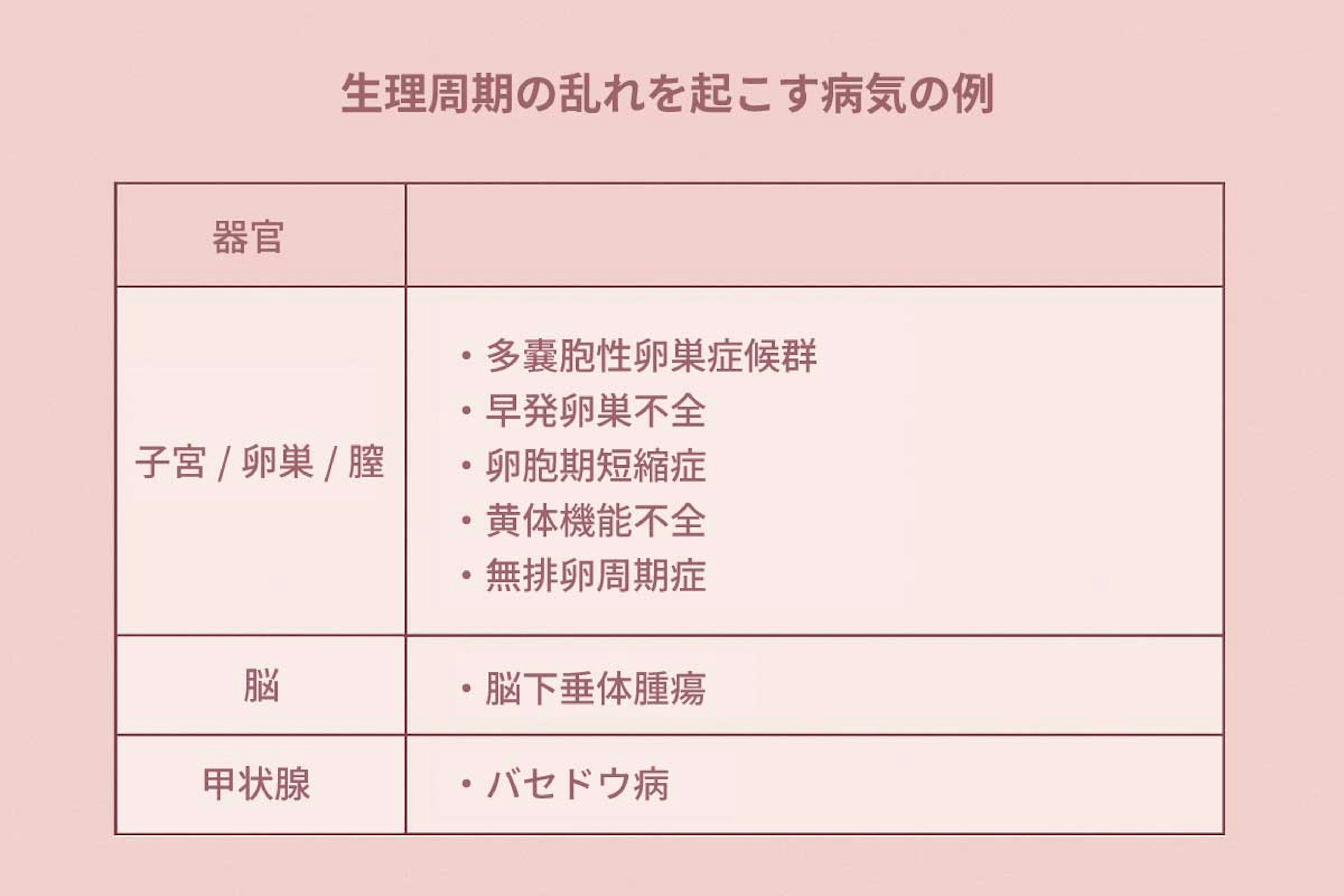

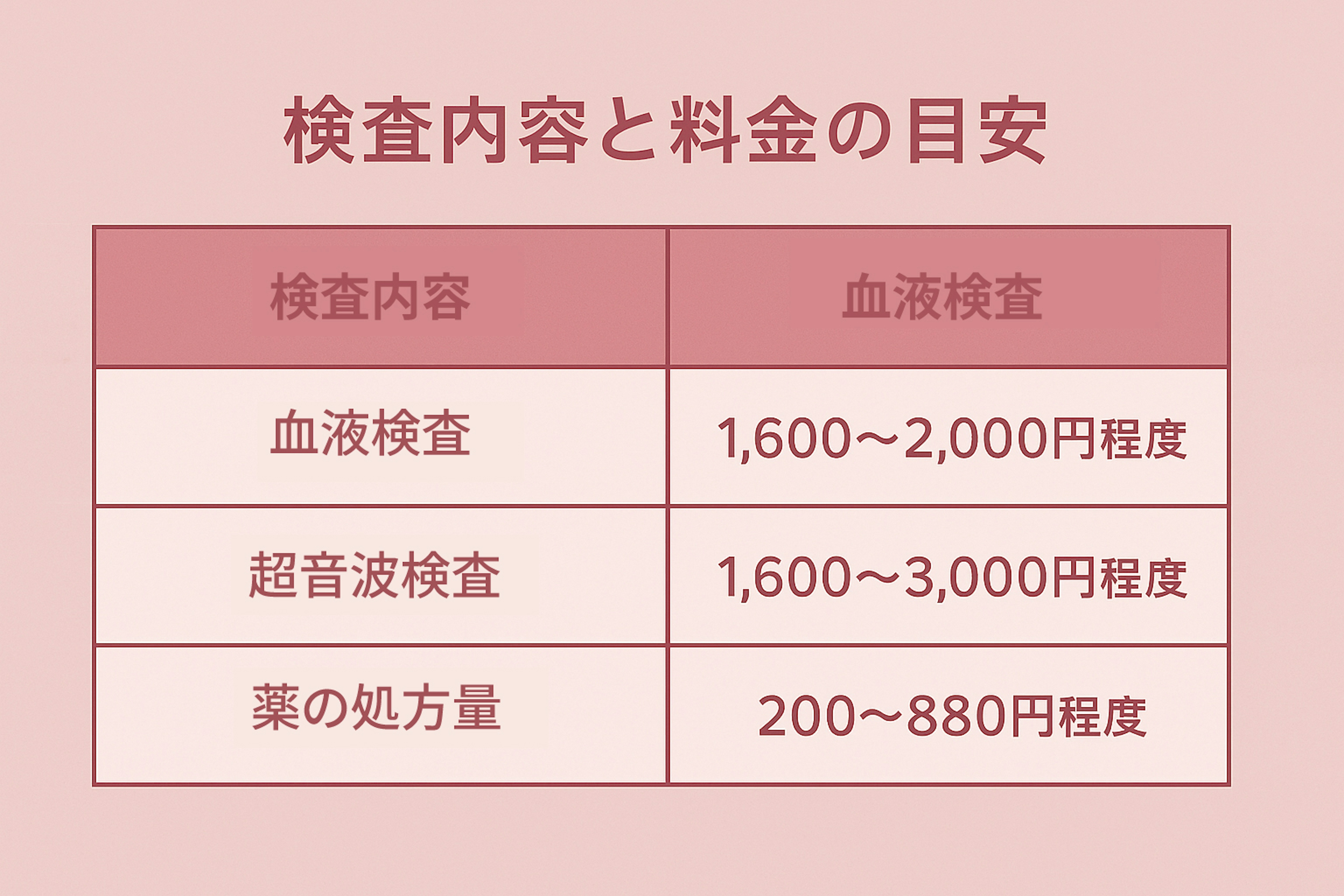

生理不順の際の検査内容

生理不順の基本的な検査内容は、次のとおりです。

● 血液検査

● 超音波検査

血液検査では、女性ホルモンや甲状腺ホルモンの状態をチェックします。超音波検査は、「経膣超音波検査」で実施されます。経膣超音波検査とは膣内に超音波端子を挿入し、子宮や卵巣の状態を調べる手法です。

これらの検査は生理不順の原因を特定し、適切な治療方針を立てるために実施されます。生理不順の検査には、健康保険が適用されます。料金の目安は、次のとおりです。

検査内容によって料金は変動するため、費用が気になる場合は、事前に医療機関に問合せて確認しておくと安心です。

※参考:

婦人科・乳腺外科 クリニックフラウ栄

新宿レディースクリニック

▼生理不順についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

生理不順について基本から解説!検査を受けて病気を治療しよう

ピルでの治療が一般的

治療の方法は、年齢やライフスタイル、妊娠希望の有無などによって異なります。たとえば卵巣機能が未成熟な10代は、成人してからの成熟化が期待できるため、様子を見るのが一般的です。

若年層以外では、治療に低用量ピルが用いられます。低容量ピルの服用中はホルモンバランスが安定し、生理不順をはじめとする生理に関するトラブルが起こりにくくなるからです。

▼ピルの活用についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

ピルで生理をずらすことは可能?飲み方や注意点について解説

【医師に質問!】生理期間についての疑問

ここから先は、宮の沢スマイルレディースクリニック院長の馬場敦志医師に生理期間の疑問について回答していただきました。

生理期間以外で受診すべき状況は?

何歳ごろから更年期の影響で生理が変化するの?

▼更年期の生理については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

更年期になると生理が変わる?変化する理由や月経周期を解説